Gerabah merupakan hasil kerajinan tradisional berbahan dasar tanah liat. Benda ini umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Produk gerabah yang paling dikenal antara lain kendi dan belanga, yang berfungsi sebagai wadah air dan alat memasak.

Gerabah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak masa lampau. Selain berfungsi praktis sebagai tempat penyimpanan makanan dan minuman, gerabah juga mengandung nilai sejarah yang penting. Benda-benda ini kerap ditemukan dalam situs arkeologi dan menjadi petunjuk peradaban manusia di masa lampau. Proses pembuatannya pun relatif mudah, cukup menggunakan bahan dan alat sederhana serta keterampilan tangan.

Gerabah mengalami perkembangan peran, tidak terbatas hanya untuk keperluan rumah tangga. Banyak jenis gerabah yang memiliki fungsi estetika dan simbolik. Beberapa digunakan dalam upacara keagamaan, sementara lainnya menjadi simbol status sosial. Pada masa kerajaan, keramik asing seperti guci dari Tiongkok hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan sebagai penanda kemewahan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan gerabah sebagai peralatan dapur yang dibuat dari tanah liat melalui proses pembakaran, contohnya belanga dan kendi. Dalam konteks seni dan teknologi, istilah ini mencakup produk dari tanah liat yang dibakar menjadi genteng, porselen, dan benda serupa. Dalam dunia arkeologi, istilah lain yang digunakan adalah tembikar, pottery, atau terracotta, yang merujuk pada pecahan-pecahan peralatan tanah liat di situs sejarah.

Sejarah Gerabah di Indonesia

Gerabah sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman Neolitikum. Bukti keberadaannya ditemukan di berbagai daerah seperti Banyuwangi, Bogor, Kalumpang dan Minanga Sipakka di Sulawesi, serta di sekitar Danau Bandung. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sejak awal telah memanfaatkan gerabah dalam kehidupan mereka, terutama sejak mengenal pertanian.

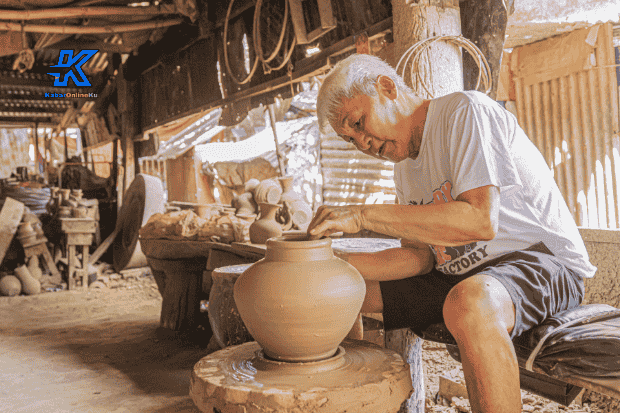

Pada zaman dahulu, cara membuat gerabah masih menggunakan metode yang sangat dasar. Pembentukan dilakukan dengan tangan dan pembakaran dilakukan secara terbuka menggunakan lubang tanah dangkal. Bahan yang digunakan untuk membakar antara lain rumput kering, daun-daunan yang sudah gugur, serta kayu. Hingga saat ini, metode tersebut masih dipertahankan oleh sebagian pengrajin tradisional.

Sebagai elemen seni, gerabah juga diberi hiasan untuk meningkatkan keindahannya. Untuk kebutuhan rumah tangga, gerabah biasanya polos atau bermotif sederhana. Sementara untuk keperluan ritual atau hiasan, desainnya dibuat lebih menarik dan kompleks.

Fungsi Gerabah dalam Kehidupan

Gerabah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Awalnya, gerabah digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan atau minuman. Namun seiring berjalannya waktu, fungsinya semakin beragam.

Dalam konteks keagamaan, gerabah dipakai sebagai tempat menyimpan air suci atau wadah sesaji. Di rumah tangga, gerabah dijadikan alat memasak dan menyimpan makanan, seperti tungku, kendi, mangkuk, dan gelas.

Pada masa Jawa Kuno, gerabah juga menjadi penanda status sosial. Keramik-keramik mewah dari luar negeri hanya bisa dimiliki oleh raja atau bangsawan tertentu. Benda tersebut juga tercatat secara visual dalam bentuk relief arca dari peninggalan sejarah Singasari dan Majapahit.

Proses Pembuatan Gerabah

Bahan utama pembuatan gerabah adalah tanah liat yang diambil dari lapisan dalam di sekitar bukit kecil. Warna tanah liat memengaruhi warna akhir gerabah setelah dibakar. Selain itu, bahan tambahan seperti pasir halus, minyak tanah, kayu bakar, dan cat juga digunakan untuk memperkuat serta memperindah hasil akhir.

Langkah pertama dalam proses produksi adalah merendam tanah liat selama dua hingga tiga hari untuk melunakkan teksturnya dan menghilangkan kotoran. Setelah perendaman, tanah dicampur dengan pasir halus hingga menjadi adonan yang mudah dibentuk. Pembentukan dilakukan dengan tangan serta alat bantu seperti potongan bambu atau sabit bekas untuk menghaluskan permukaan.

Setelah dibentuk, gerabah dijemur selama lima hingga tujuh hari agar kering sempurna sebelum dibakar. Proses pembakaran dilakukan selama tiga sampai empat jam, menggunakan bahan seperti serabut kelapa, jerami, daun bambu kering, serta batu bata sebagai alas. Setelah pembakaran selesai, gerabah bisa langsung digunakan atau diberi warna sesuai kebutuhan.

Tahap akhir adalah penyelesaian atau finishing, di mana gerabah diberi ornamen hias agar terlihat lebih menarik. Teknik hias yang umum digunakan di antaranya ukiran, tempel pasir, motif batik, tempelan kulit telur, serta anyaman rotan. Proses ini tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga menunjukkan kreativitas dan keterampilan tangan para pengrajin.

Kesimpulan

Gerabah bukan sekadar peralatan rumah tangga biasa. Ia mencerminkan perpaduan antara fungsi, seni, dan sejarah. Keberadaannya sejak zaman prasejarah hingga kini menunjukkan bahwa gerabah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Meski teknologi telah berkembang, proses pembuatan gerabah secara tradisional masih dipertahankan oleh banyak pengrajin sebagai bentuk pelestarian budaya. Gerabah tidak hanya membantu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi cerminan identitas dan warisan budaya yang patut dijaga keberlanjutannya.